旅する編集人Ⅰの続きです。2022年11月以降を掲載しています。

⑤海外の旅 24年2月~3月 香港・マカオを旅する 最新

④国内の旅 23年11月 瀬戸大橋の南北を旅する

③国内の旅 23年6月 東北の旅

②国内の旅 23年2月『関西旅行Ⅳ』未完

①国内の旅 22年11月『関西旅行Ⅲ』

⑤海外の旅 24年2月~3月 香港・マカオを旅する

私の長男夫婦は、昨春、仕事の関係で香港に駐在することになりました。そろそろ香港生活も落ち着いた頃なので、今年2月末、夫婦二人で訪ねることになりました。その直前、旅の途中から参加予定の長女が行楽先で骨折事故を起こし、旅をキャンセル。変則的な旅程になりました。

2月27日(火) 利用航空会社は香港航空でした。名前とは裏腹にLCC(格安航空会社) のため、成田からのフライトが朝で、午前4時台起床の強行軍となりました。フライトは9時発13時着の、時差を含めて5時間の旅。通路側だったこともあり、窓外を眺めることも出来ず、殆ど眠っていました。パン1枚と水だけの提供。しかし、そのペットボトルがチベットのラサ近くの氷河からの雪解け水で、たかが水ですが有難くもらいました。

現地の天気は曇り。気温は20度をちょっと欠ける位。入国審査は、そのスタッフの人員不足なのか、予定より1時間以上オーバーしてロビーに出、暫くして待ち合わせの長男の嫁と再開することになりました。嫁は明るく元気に暮らしていました。長男は、先ずは職場に来てほしいとのこと。そこで、道中お世話になる日本のスイカに当たる八達通(オクトパス)カードを嫁の案内で購入。空港連絡鉄道に乗車。途中二度の乗り換えで地下鉄の駅を降り、さらに雑踏の高架歩道を数分行った所にある、その事務所にお邪魔しました。丁度九龍地区から北へ新界地区に入った辺りです。長男以外は、数人の現地人スタッフがいるだけのこじんまりしたオフィス。そのスタッフが歓待してくれました。私が大陸中国の普通話で挨拶すると、そこだけは違和感をもったよう。長男が、父は大連で中国語を勉強して来たと、説明していました。香港は普通話とは異なる広東語圏なので、やや唐突だったようです。

長男の仕事は日本の本社とこちらとをつなぐ調整役だそう。実はこの週の後半、香港にやって来る人の接待が待っていると聞きました。 香港島のホテルから南の山側を写す

香港島のホテルから南の山側を写す

さて、私達も疲れていたので、この後は宿泊予定の香港島、西菅盤(さいいんぷん)駅近くのホテルに向かいました。地下鉄で海をくぐり香港島に入ると、ただでさえ人で溢れるこの地で、建物の多くは超高層。道は狭いのに、その道を見上げると至る所にマンションがそびえていました。ホテルも同様で、通されたホテルの部屋は32階。窓際のベッドからは真下の通りを行く通行人が点の様に小さく見えました。この晩は長男夫婦のお招きで、香港島中環(ちょんわん)にある、火鍋の店に行くことに。夕刻、駅の出口で待ち合わせ、そのまま南方の急な坂道を上りました。ビルの上階にあった火鍋の店は至って庶民的で。私らに丁度良い雰囲気でした。ここで香港の話で盛り上がる。こういった飲食店で感じるのは、日本と比べて店員が無愛想なことが多いという話し。メニュー(菜単)を投げてくることもあるとか。まあこちらの店ではそんな経験はないが?ということでした。白濁のスープに肉や野菜を煮込んで食べる。この季節には丁度良いメニューでした。

食後は、近くの「大館(だーいぐん)」を散策。夜でも、洒落たライトアップで仄かに明るく。なかなか素敵な所でした。建物群は、元は香港の警察本部、裁判所、そして監獄と、いかめしいものばかりの集合体。何が素敵かと言うと、司法関係の建物と言うのは、大体クラシックなレンガ造りの建物が多いでしょう。日本の霞ヶ関に残る旧法務省本館など、その良い例です。と言うわけで、元の主が転出後、ここをカフェやレストラン等をテナントとして入れて、またちょっぴり、その建物がどんな施設だったか?ギャラリーも備えて、文化的な要素も取り入れた施設に変貌させたのです。私が香港島の街歩きで楽しいことの一つに、南側は山なので、急な坂道が多く、そこにビルが所狭しと並んでいること。そうなると、ビルの4階が隣のビルの2階で、それを屋内のブリッジで結ぶとか、街が立体になっています。その芸が細かい。この「大館」のビル群も高さこそありませんが、階段やスロープで建物を結び、しかも一部は迷路のようになっている様です。長男は、私の好みを理解して、ここに立ち寄ったのでしょうか?

2月28日(水) 薄曇りの一日。

この日は、長男が休みをとり、夫婦でもてなしてくれました。香港島の東西を結ぶ地下鉄港島線で東へ。気がつくと、偶然にも私らの席の前に、覚えのある男女が・・・、長男夫婦でした。合流予定だった湾仔(わんちゃい)駅で下車し、まずは二階建ての路線バスで島の南側、赤柱(スタンリー)という海岸をめざします。香港島の山は険しく、途中で長いトンネルを抜けます。島の南側に出て、さらにアップダウンを繰り返しながら、リゾート地、別荘地然とした海岸伝いに1時間。波静かな入り江を見下ろせるスポットに着きました。プラザと呼ぶ目の前のモールは高級なブティックなどが並び、そこを階段を降りながら廻ります。海に出るとクラシックな屋根付きの桟橋が目の前に。なかなかのロケーションでした。

赤柱(スタンリー)の屋根付き桟橋(ぼっこんまーたう)にて

赤柱(スタンリー)の屋根付き桟橋(ぼっこんまーたう)にて

さて、長男夫婦はその海沿いに、赤柱大街と呼ぶ小さい商店が並ぶ通りへと案内します。そこで、自分たちも描いてもらったと言う「花文字」の店に立ち寄りました。嫁の粋(いき)な計らいで、夫婦二人の名前を色紙に描く文字通り「花文字」を、日本でも提供したことがあると言うジョナサンさんに造ってもらうことになりました。待ち時間を利用してお昼を食べることに。先ほどの桟橋のたもとに美利楼(めいれいらう)と呼ぶ、大きな石造りの洋館が建っていました。何でも、アヘン戦争後に香港に造られた最古の英国式建築だとか。元は香港島の中心、中環にあって、比較的最近、この地に元の材料を使い、復元されたとか。がっしりした歴史ある建物でした。この2階にドイツ式のビアレストランがあり、そちらでビュッフェ形式の洋食をいただきました。 美利楼(めいれいらう)の建物 ヤシの樹が南国を想わせる。

美利楼(めいれいらう)の建物 ヤシの樹が南国を想わせる。

赤柱の海は、香港島北側の繁華な地域と異なり、水はあくまでも透明で、暖かい季節には海水浴客が集まるそうです。緑に囲まれた、波静かな入り江でした。

午後はまたバスに乗り、往き来た道を返し、金鐘(アドミラルティー)から九龍側への地下鉄に乗り、渡った先のホンハム(紅と石に勘)で下車。お待ちかねの、長男夫婦のコンドミニアムへ向かいました。その前に近くの街の様子も見ようとして、庶民の活気ある台所風の、海鮮市場など集まる地区を歩きます。九龍は香港島と違って大体が平地。街の区画も比較的整然としています。海鮮市場でいきなり鉈(なた)を振るわれ、二つに割けた鯰でしょうか、それが生きて動いていたのにはびっくりさせられました。妻は、果物屋には目がないよう。マンゴウやバナナを物色していました。 ホンハムの果物屋で。この季節にトウモロコシとは?温かい地の証拠。

ホンハムの果物屋で。この季節にトウモロコシとは?温かい地の証拠。

さて、その足で半島豪邸を名乗る、駅近くのコンドミニアムへ。何と玄関でチェックを受けます。乗ったエレベーターで上層階へ。先ほどの商店街を眼下に見下ろせる眺めの良い部屋でした。ここで社用族となった長男夫婦の優雅な香港生活を垣間見た次第です・・・。

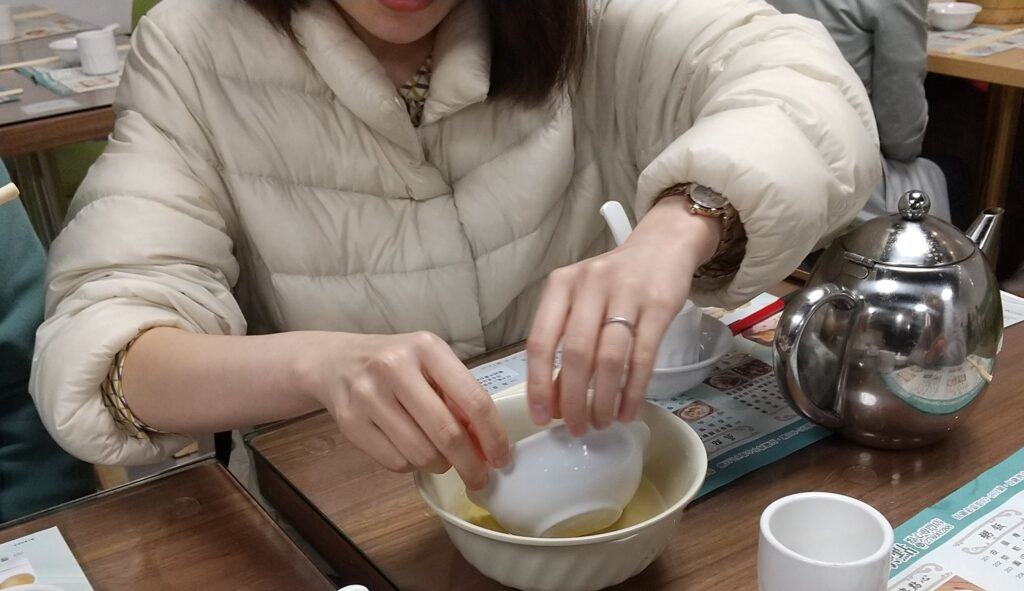

夕刻には、階下に降りて、近くの飲茶の店に。ここで嫁が不思議なことをします。配られた取り皿を小ぶりの鉢に入れて熱いお茶をかけ、万遍なく洗うのです。この亜熱帯の地に住む人たちは、熱湯消毒のつもりで、そうするのだそうです。香港は数々の感染症の震源にもなりましたから、こうした習慣があるのも合点が行きます。店は至って飾らない庶民的な構え。これも私たちの好みを知っての事でしょうか。小籠包がおいしかったです。 皿を鉢に入れ、熱いお茶で洗浄。これで安心して召し上がれ。

皿を鉢に入れ、熱いお茶で洗浄。これで安心して召し上がれ。

そうこうしている中に、香港島との瀬戸、ビクトリア・ハーバーで8時から光のショーが開かれます。急いで店を出、地下鉄で隣のチムチャーツイ(尖沙に口に且)まで行き地下道を通って地上に出ると、たった10分間のショーですが、皆が鈴なりになっていました。私の方は、2010年の正月、香港を訪れショーを見ていたので、これで良かったのですが、妻の方はあっという間に終わってしまい、どうだったのでしょうか?この後は近くの乗船場から、これも香港名物のフェリーに乗り、島に渡り、ホテルへと帰還しました。若い二人は一緒に対岸に渡って、西菅盤のホテルに帰りやすい、これも二階建てのトラムの駅まで来てくれました。日程の関係で、二人とはこれでお別れ。ちょっと寂しかったです。

2月29日(木) この日も終日曇り。当地に来てから毎日曇天。

ホテルの部屋からは香港島の山に雲がかかっていないか?見ていましたが、この日も見通せず、ヴィクトリア・ピークを目ざすケーブルカー乗車はお預け。連泊したホテルとも別れを告げ、九龍側の予約してあったホテルへと向かいました。地下鉄で行くこともできますが、選んだ経路は昨日のフェリーに乗って海を渡り返すルートにしました。昨日フェリーに乗車した場所に香港に数少ない観光案内所があったこと、夜のフェリーでは見えなかった景色が昼間だと見えるからでした。

案内所で無料の観光地図を手に入れ、そのままチムチャーツイのシンボルの一つぺニンスラ・ホテルを横目に、地下鉄に再度乗車。北東の啓徳空港跡に近い宋皇臺(そんうぉんとい)駅まで行き、地上の出口まで長い通路を歩きました。エスカレーターで上がった所が、九龍城と呼ばれる雑踏のど真ん中。そこからさらに歩き、富豪東方酒店と呼ぶ、名前の通りそれなりの規模のホテル。チェックインまでは時間があります。荷物を預かってもらいました。

さて、この日の午後は、地下鉄で数駅行った所にある、黄大仙祠(うぉんたいしんちー)を訪ねました。駅を出ると広場があり、祠は目の前です。ここは香港人の心の拠り所。日常生活や人生での願いやお守りを、この寺院にやって来てささげる場。そこが中国と感じますが、やはりお金やご利益が中心。商人なら、商売繁盛が願い事の一番だそうです。境内は中国人が大好きな赤や黄色の拝殿が並び、線香の煙がもうもうと漂っていました。

黄大仙祠の入り口あたり

黄大仙祠の入り口あたり

境内には老若男女、様々な人が膝を落とし首をかがめて、お参りする姿がありました。古(いにしえ)の仙人を祀る廟(みゃお)だそうですが、観音様も孔子様も祭っているのです。何でもありの道教的世界観を見る思いがしました。背後に丘が控えているせいか、奥へ進むと坂道となり、そこには水が豊かな庭園が隠れていました。こうした変化にとんだ広い敷地は、昔ならそれなりの行楽地だったのではないでしょうか?

⇑⇑赤い枕の様な座に、膝を屈して拝む参拝者たち ⇑庭園のさらに奥の池に、人工の滝が落ちる。畔には南国的な観世音菩薩の姿も。

⇑⇑赤い枕の様な座に、膝を屈して拝む参拝者たち ⇑庭園のさらに奥の池に、人工の滝が落ちる。畔には南国的な観世音菩薩の姿も。

夕刻、漸くホテルにチェック・インした後、再び九龍城の繁華街に出かけ、タイ料理店で赤い唐辛子色のトムヤムクンに舌鼓を打ちました。九龍城は、香港の300㎞も東、南シナ海に面する潮州市出身者が多い街。彼らは香港だけでなく、南洋華僑としてタイなど東南アジアに渡り、大きな地位を占めているそう。香港との行き来もあるようで、ここには潮州料理だけでなく、タイ料理店も目立ちました。

この街で手に入れたもの。それは嫁から妻が言われていたおいしいスウィーツ、エッグタルトです。この美味なお菓子は、マカオが本場なのでしょうか、そちらでもいただきました。

3月1日(金) 曇りに一時晴れ間も

朝、ホテルの部屋から外を眺めると、曇天だが遠くの山には雲がかかっていない。漸く香港島のヴィクトリア・ピークに登ることにしました。地下鉄で一本の金鐘駅まで行き、地上に出ると、ビルの2階のデッキからは何やら見覚えのある大通りが・・・。雨傘運動が盛んだった頃、大勢の市民が傘を広げて通りを埋め尽くしていました。その場所だったのです。

ここからは、南側の坂道をピークへのケーブルカー(Peak Tram)が待っている山麓駅まで歩きます。この道もビルに入ると、エスカレーターがあって上階へと上がります。ビルを出て通りを渡ると、南方系の樹木が枝を落とす、香港公園へと入ります。この公園、前回私が来た2010年にも園内を歩きましたが、とても気持ちの良い所です。南側は山になっていて、その斜面にも亜熱帯の樹木が生い茂っています。池があったり、休み処があったりと、訪問客を歓迎してくれます。大通りの喧騒は、北側の高層ビルが遮り、とても静かです。土地の狭い香港で、広さこそありませんが、うまく地形を生かした居心地の良い空間です。

⇑⇑公園から見上げるヴィクトリア・ピーク方面。中央に斬新な公共トイレがありました。

⇑⇑公園から見上げるヴィクトリア・ピーク方面。中央に斬新な公共トイレがありました。

⇑植物園や動物園も併設 緑が豊かでした。

その公園を抜けると、ケーブルの山麓駅です。新造なった車両に乗り込み、山頂へと向かいました。予想通り天気は回復し、山頂からは島の南側の海も遠望することができました。そして港と九龍側の展望も・・・。

さて、ケーブルで山麓へと戻り、中環から地下鉄で東の銅羅湾(とんろーわん)駅へ。そごうデパートのフードコートでカレーを食べた後、近くのヴィクトリア公園にも寄りました。中環が中国人居住地区だとすると、銅羅湾は支配者だった英国人の土地だったそう。その分、人の往来が控えめな所だったと思います。何故か、「無印良品」やイオンなどの日系の商店が、ビルの1,2階に入っていたりしました。

⇑⇑山頂の駅ビルからのハーバー・ヴュー

⇑⇑山頂の駅ビルからのハーバー・ヴュー

⇑故宮文化博物館のバルコニーから香港島の夕景を眺める

忙しい日になりました。午後遅くに、九龍側に地下鉄で渡り返し、西地区の埋め立て地にできた故宮文化博物館に寄りました。故宮博物館は、台湾のそれが有名ですが、こちらは北京の博物館から定期的に借り受けた、古来からの美術品を展示するもの。常設コーナーでは、清の三代皇帝のコレクションを展観中。こうした施設が新たに造られたのは、現在の香港と大陸中国の関係を強めて行く動きなのでしょう。実はこの博物館で、意外な発見をしました。展示ギャラリーの途中にある、南に向いた広いバルコニーです。香港島との瀬戸が間近かで、とても良い眺めでした。しかも展示品を見て再度デッキに立つと、時間差でネオンの灯りが増えて行くのです。ここは港の風景を見る、穴場だと思いました。

3月2日(土) やはり天気は曇り。

旅も終わりに近づきました。この日、朝から水中翼船でマカオに向かいました。出発は、またしても香港島に渡り、その上環(しょんわん)の波止場からとなりました。こうした移動が容易いのは、快適な地下鉄のおかげです。10時台の船で、マカオの港へ。約1時間で到着です。海景は白波がたち、霧だか雲だか?が覆い、陸を離れるとそれ以外何も見えなくなりました。ついたマカオは私にとって2度目。それでもバス乗り場は覚えていず、聞くしかありません。旧市街の中心、セナド広場までは十数分。ここから歩いてホテルへと向かいます。ホテルは、マカオの島の西側、内港と呼ばれる大陸中国との間の瀬戸の近くです。

マカオに来ると、突然ヨーロッパの街かと・・・。二枚とも、セナド広場の一角。

マカオに来ると、突然ヨーロッパの街かと・・・。二枚とも、セナド広場の一角。

マカオ滞在は、この日一泊のみ。そこで歩いて行けるスポットはなるべく多く出かけました。五百年間、この街を支配したポルトガルの面影が至る所に、残っています。やはり起点はセナド広場。そこから南西に、先ずは前回も訪れた聖オーガスティン教会のある広場へと上ります。その一画、ドン・ペドロ5世劇場が開いていたので、覗いて見ました。ロビーとその隣室では、マカオの中国返還24周年を記念する展示がありましたが、見て面白かったのは、京劇のお面。今回、日程の都合上、この種の劇を香港で見ることができなかったことを思い出しました。

肝心の劇場の演目ですが、公演数は少ないようですが、オペラやポルトガル由来のファドのコンサートがあると聞きました。

⇑⇑聖オーガスティン教会の正面

⇑⇑聖オーガスティン教会の正面

⇑ドン・ペドロ5世劇場内に、京劇のお面の数々を展示

この丘からは南西にそのまま尾根道が続いています。とは言え、沿道は2,3階建ての住居が連なっているのです。景色は、アジアであり欧州でもあります。高楼街と呼ぶその道を行くと間もなく左手に、緑濃い石畳のリラウ広場に出ました。広場の一角には、テイクアウトのカフェもあります。坂道あり、壁泉あり、外壁には洋風なランタンありと、ここはもうアジアでなく欧州の街の旧市街では?と思わされました。

⇑⇑リラウ広場 生えている樹木が南方系以外、どこを見てもリスボンの旧市街?

⇑⇑リラウ広場 生えている樹木が南方系以外、どこを見てもリスボンの旧市街?

⇑マカオの住民のほとんどが広東語を話す中国人。いかにも地元らしい風情の通りも。

この後は一旦ホテルに戻った後、セナド広場の北にある、おなじみの聖ポール天守堂跡の大階段を上り、さらにその北側にある庭園などにも足を運びました。

ホテルに帰り、夕食はこれも近くの洋食屋へ。明日はもう帰国となるため、再び夜の街へと出かけました。中華世界のどこに行っても、夜市の文化があります。この街も例外ではなく、派手な電飾を施した屋台など、明るい夜道を散策しました。この日、妻が物色していたのは、日本に持って帰るお土産類。マカオで目立ったのは菓子屋に並ぶクッキーやビスケットなど。エッグ・タルトは美味しかったですが、こちらは生ものなので、持ち帰れませんでした。クッキー類は甘さ控えめで、上品で洗練された代物。結局、そういう品に落ち着きました。

⇑⇑夜市の風景 夜間に限りテントを張って営業中。

⇑⇑夜市の風景 夜間に限りテントを張って営業中。

⇑ホテルへの帰り道 こんな路地に出くわしました。

3月3日(日) 最終日も、天気は曇り

昨日の疲れのせいか、あるいはホテルの部屋の暖房が効かなかったせいか、妻は疲れがとれず未だベッドの中に。そこで私が先に起床。昨日も歩いた南の高楼街へと散歩に出ました。リラウ広場の向かいにあり公開されていた鄭家大家という大邸宅に是非行ってみたかったのです。門にはスタッフが。聞いて見ると1時間後には開くがという返事。しかし、その1時間で身支度を整え、香港空港へと旅立たねばならぬ身としては、諦める以外ありませんでした。

香港空港へは、海を渡る長大な港珠澳大橋を渡らねばなりません。昨日、水中翼船で通って来た海にかかる全長40㎞の高速道路橋です。橋を渡る前に香港への出国審査を済まし、高額の利用料金を払いバスに乗り、これで海景が良ければ文句なしでしたが、残念ながらこの日も低く垂れこめた霧の中、道路面だけを見て40分間の単調な行程でした。陸路マカオから香港へ、は初めての経験でしたので何かと不安でしたが、無事香港空港へ到着。空港で残りの香港ドル※を使い昼を食べ、午後の成田へのフライトに乗り込みました。

今回の旅で印象に残ったこと。香港に暮らす二人に会いに行ったのですが、長男と嫁共に、楽しくはつらつと暮らしていたこと。私達を先導して歩く時など、すらっとした彼らの足のストライドが長く、時に夫婦で追いつくのが大変だったこと。何となく、世代交代の観がありました。

旅の対象としての香港は、とても魅力的です。長男が駐在するのは向こう4年間。できれば年に1度は出かけて、二人に会い、ついでにこの地を経由してカンボジアや中国南部の景勝地などに出かけてみたいものです。

※マカオには、パタカと呼ぶ独自の通貨があるが、香港からの入国者は香港ドルで用を済ませる人が多い。交換レートもほぼ等価で、我々も同様にした。

④国内の旅 23年11月 瀬戸大橋の南北を旅する 岡山・琴平・高松・倉敷へ

倉敷については、何度か訪れたことを語って来ました。その他の街も教員時代の修学旅行の下見などで訪れています。この地を再訪したのは、いくつかの理由があります。一つは、例のジパング倶楽部で旅する時に、東海道新幹線では『のぞみ』に乗られず『ひかり』利用となること。そうなると、東京から列車一本で行かれるのが、岡山までであること。旅程は三日間と短いので、岡山から近い観光地を廻ろうと思ったことです。二つ目は、偶然ですが、この「旅の空の下で」にしばしば登場するシカゴ在住のNさん。この人の故郷が倉敷にあり、Nさんと親しい妻がどんな所なのか行ってみたいと希望したことです。

今回も、日程変更がし難かったので、天気予報を調べながらの旅となりました。

11月13日(月) 天気曇りから晴れ 岡山で途中下車、夕刻に瀬戸大橋を渡り琴平へ。『ひかり』の終着、岡山へは、昼頃までには着こうと思い、東京駅午前8時過ぎのひかり503号に乗り出発。静岡の空は晴れていましたが、雪をかぶった富士の山頂までは見えませんでした。4時間近くもかかり、正午過ぎに岡山着。今夜の宿は琴平でしたが、前夜の寒冷前線の通過で山陽路はともかく、海を渡った讃岐の側は天気の回復が遅れ、ここで途中下車。岡山の街を歩くことにしました。今も残る市電に乗って、後楽園方面に向かいます。「県庁通り」と言う電停で下車。丁度昼時で、まずは食堂を探します。行きついたのは、瀬戸内海の煮干しを使ったラーメン屋『麺や心楽』。食べたのは、その名も煮干しそば。雨は上がっていたものの、寒い日には何よりでした。

烏城とも呼ばれる岡山城 屋根上に金の鯱の妻飾り

さて、食後は近くの後楽園方面へ。その手前に聳える黒塗りの岡山城が見事でした。見たままの呼び名でしょう、烏城で知られます。六層(に見える)天守は、大規模改修が終わったせいでしょう、黒光りしており、そこに金の鯱(しゃちほこ)が切妻の突端に添えられて、鮮やかでした。時間の関係で中には入らず北隣の後楽園へと向かいます。「後楽園へ降りる道がありますか?」と、天守脇のボランティア案内所で聞くと、そこの老婦人がなかなかの話好き。東京からと話すと、娘が東京の女子大を出て小学校の先生をしているとか?高校で、その大学出の教員を何人も見て来た私も、この初対面の母親と楽しく会話することができました。

後楽園中央の沢の池 右奥に唯心山も見える

後楽園中央の沢の池 右奥に唯心山も見える

後楽園へは、北側に降りて流れ穏やかな旭川を渡ります。園はその中州を利用して、江戸前期(17世紀後半)に時の池田綱正公が造らせたもの。7万平方メートル以上の広さがあります。例の修学旅行の下見で3月に訪れたことがありますが、朝のせわしい時間に歩いたこともあり、その時は印象に残りませんでした。今回は天気も回復し、園内の芝生も緑のまま。時間にも余裕があり、印象は随分変わりました。入って直ぐの唯心山という築山に登ると、園内を見渡せます。その麓には流店と呼ぶ休屋がありました。流水を引き入れたその広い東屋の構えを、物珍しく見させてもらいました。園内には梅畑などもあり、売店には梅の菓子なども。園中央の沢の池の周囲には、芝生の園地が広がります。そこに点景のように、カラフルな唐笠が置いてありました。帰りは、正門から出ます。その脇に鶴が飼われている園舎もあったり、いろいろと楽しめました。旭川を渡り返し、最寄りの電停、「城下」で市電をつかまえ、岡山駅へ。

駅で夕方の高松行の快速をつかまえました。瀬戸大橋を越える頃には、ちょうど右側の瀬戸内海に、夕陽が沈む光景を見ることができました。この列車を高松の手前坂出で反対方向の琴平行きに乗り換え、終点へ。暗い夜道を抜けて、ようやく今夜の宿、国道沿いのホテルに入りました。すでに8時近く。はす向かいのうどん屋さん位しか開いておらず、夜も麺類としました。ホテルは首都圏でもマンション建設を進める、地元香川の穴吹工務店の系列。讃岐富士が望める展望浴場があるはずでしたが、故障中とのことで断念しました。これが割安の理由なのでしょう。

11月14日(火) 天気は終日晴れ 琴平から高松、船で宇野港へ。

穏やかな日よりでした。この日は、琴平宮参拝の日。朝食をしっかり取った後、宿からの道を一本北側に取って、金毘羅街道を西へと歩みます。JRの踏切を渡って間もなく、北の丸亀方面から来るもう一つの金毘羅街道が直交します。この辺りから、参詣客が訪れる門前の風情が徐々に見られました。そして金倉川を渡った辺りから、人だかりのする金比羅宮の表参道となります。785段の石段が始まりました。この階段の両側に、土産物屋、食べ物屋、和菓子屋などが軒を連ねます。段を上った所に、旅館まで店を構えていました。旅館の女将に聞くと、ここまで上って来ずとも、店の裏には駐車場があり、年老いた年配者も泊まりに来るとのこと。商店街は、先の大門の手前まで続きました。

金比羅さんの石段途中にある大門 ここから暫くは平坦に道が続いた

大門からの平坦な道で、ほっと一息。そして再び石段となり上り切った所で、左手には神馬(しんめ)舎が現れました。何と生きた白馬が飼われていました。大人しい神馬で、いななき一つ、あげません。馬にまたがることは罰当たりだそうで、10月の例大祭でも、人に曳かれて練り歩くだけと伺いました。石段を突き当たった所に、円山応挙の『遊虎の図』が公開中と大きなポスターで示してありました。帰路に見せてもらうことにして、この後最後の急な石段を上って金比羅宮に達しました。北側には、讃岐平野とその中央に讃岐富士が見渡せました。

金比羅宮北側展望台より、遠く瀬戸内海を望む。欄干の右側に讃岐富士(飯野山)も。

金比羅宮北側展望台より、遠く瀬戸内海を望む。欄干の右側に讃岐富士(飯野山)も。

下山途中に寄った表書院では、応挙の遊鶴の図、遊虎の図、竹林の七賢図と、端正な障壁画が部屋を違えて描かれていました。18世紀の絵師、円山応挙は、京都に工房を構え豪商の三井家からの依頼でこれらの障壁図を描いたそうです。参道を降り切った所にある造り酒屋『金陵』は、その昔の酒蔵を観光施設に作り変えたもので、中庭には葉を伸ばした楠木の木陰もあり、爽やかなスペースになっていました。

川に沿って北に歩くと、琴平電鉄の琴平駅があります。今朝ここに荷物を預けておいたので、それをもって高松行の電車に乗車。1時間近く、ローカル線の風情を味わいました。東急や京王の払い下げ車両が多いそうですが、京王沿線に暮らしたことのある我が身としては、何となく懐かしさを覚えました。

高松築港駅 海水を引き込んだ高松城跡がホームの目の前に

終点の高松築港駅で下車。目の前には、瀬戸内海へ開けた港、そして海水を取り込んだ高松城の石垣が迫ります。JR四国の高松駅も目と鼻の先にあります。これから宇高連絡船跡のフェリー航路に乗ろうと言うのに、まずはその高松駅へ。ここで海を渡った宇野から東京方面の二日間有効の切符を購入。昼に再度うどんを食べた後、時間があったので高松の街を歩きました。南に向かい、アーケードが続く高松中央商店街へ。妻が目ざとく和菓子店『宗家くつわ堂』を見つけ、名物の瓦せんべいを購入。さらに高松の『三越』に入って出口に迷った後、ようやく北側に出て港に向かい、そのまま宇野の手前の直島行きのフェリーに乗車。午後の陽を浴びながら、短い船旅を楽しみました。フェリーは宇野港を目の前にして、直島に寄り、こちらも下船を強いられました。地図を見ると、その理由がよくわかります。これほど岡山側に近いのに、直島は高松と同じ香川県にあるのです。高松からのフェリーは、島民の大事な足なのでしょう。ところが、その直島から宇野への短い航路は、お客さんで溢れかえっていました。直島には、岡山が地元のベネッセが後援する現代美術の様々な仕掛けがあると言います。建築家安藤忠雄氏のミュージアムなどもあります。そうした施設には世界中から見学者が絶えません。どおりで、船には外国人客も目立ちました。わずか20分で、宇野港に着岸。その足でJR宇野駅に向かい、岡山駅経由で倉敷駅に到着したのは、すっかり夜になっていました。予約していた倉敷国際ホテルへと徒歩で向かい、荷を解きました。

倉敷での朝 大原美術館の園内から国際ホテルを望む↑↑ 美観地区の入口付近↑

11月15日(水) 天気は夕刻までもつ 倉敷を散策。終にNさんの生家を発見。

地元の食材を豊富に使った国際ホテルの朝食を楽しんだ後、早速、隣接する大原美術館へ。この美術館は、年々増加する入館客をさばくため、増改築を行っています。コレクションで特に人気なのが、エル=グレコの『受胎告知』ですが、今回神殿風の本館から移され、増築した新展示棟に収まっていました。この絵が何故こんなに人気なのか?思うに、西洋絵画にも拘らず、黒の配色が墨絵を連想させるからでは、などと考えてしまいました。この時はあいにく、現代美術中心の分館が閉鎖中で、鑑賞は短時間となりました。

妻と倉敷行きを話した時、是非買いたいと言っていたのが、マスキングテープ。美観地区の観光案内所で紹介されたTANEと呼ぶ雑貨屋さんに出かけました。こちらも江戸時代の町家を利用したと思われる店で、いろいろと楽しめました。近くにアイヴィー・スクエア。そこで、車でのアプローチに使う正門から入って、文字通り四角な広場へと向かいました。妻はこの古い蔵と町家の街に、こんなモダンな空間があることに驚いていました。

倉敷アイヴィー・スクエアの玄関前の中庭

蔵の街の商店街をそぞろ歩くのは楽しいものです。しかも、特産のデニムや備前焼の器など、倉敷らしい物産も多く、なかなか歩が進まない。それでも今夕、帰京せねばなりませんので、先ずは遅い昼をカフェバーでいただいた後、私が寄って見たかった倉敷中央病院へと向かいました。街の中心には、阿知神社を擁する鶴形山が鎮座しています。ここを南北に貫通する隧道(ずいどう)を北側へと抜け、クラボウとも関係する倉敷中央病院へと向かいました(このHP内の「日本の街、世界の地域」16の倉敷を参照してください)。1980年代から始まった改築においても、元の施設の外観イメージを留めるため、屋根にはスペイン風のオレンジ瓦を並べ、華やかな印象です。本館の1階に入って見ました。

倉敷中央病院の新館と戦前から残る旧館↑↑ 新館内に造られた温室スペース↑

地域の中核病院へと発展したこの施設は、毎日多くの患者が集まり、この温室など、その待合室として大いに利用されていました。

さて、冒頭に紹介したNさんですが、実は大原家とともにクラボウを設立した明治の旧家、大橋家の出身です。しかし今となっては、大橋家は東西に別れ、さらに分家もあるそうで、どこで育ったかがわかりません。妻は、妹がいるが高齢のため県北の真庭に住んでいるのでは?という不確かな情報のまま、ここに来ていました。病院の帰りに寄ってみようとなったのが、近くの日本基督教団の倉敷教会。Nさんは、ここの会員だったはずです。石造りの由緒ある会堂でパイプオルガンを弾いていた教会員の方と話すことができ、妹さんは何と、今でも生まれ育った家に暮らしているとのこと。そこで、美観地区に戻って来ました。

奈良萬(ならまん)の小路 最も倉敷を感じさせる通り?この左手がNさんの生家でした。

家は、東の大橋家の旧宅である『倉敷物語館』と、道一つ隔てた、隣の町家でした。この道が倉敷の路地としては、大変趣きのある蔵の道で、「奈良萬の小路」と呼ばれ、観光写真などによく採用されています。Nさんが育った家は、倉敷の中心とでも言うべきところにあったのです。

私たちは妹さんと何の面識もないわけですが、それでも歓待してくれ、妻はアメリカを二度に渡り訪ねたことなど、話がはずんだそうです。そうです、と言うのは、帰りの時間が迫って来てしまい、私自身は大橋家とともに倉敷興隆の立役者である大原家の住まいをどうしても訪ねたいと思い、間もなく独りでおいとましたからです。歩いて直ぐの美術館の向かいにある、旧大原家住宅へと足を運びました。

久しく、私邸として非公開の建物でしたが、2018年より、近現代を生きた大原家八代の足跡をたどる展示施設として公開しています。母屋の北側に並ぶ倉が展示施設になっていましたが、その奥にブックカフェに改装された部屋がありました。それは八代目、總一郎氏の蔵書の一部を自由に手に取って読書できる空間で、経営者でありながら学問に通じていた氏の一面を知ることができる部屋でした。印象に残ったのは、経済学者リカードの全集で、輸出産業としてのクラレの企業家として、大所から物を見る視点を養っていたのでは?と想像できたことです。

旧大原家住宅 倉敷川に面する南側には板塀が続いていた。紅葉が彩を添えていた。

再び大橋家の妹さん宅に戻り、その足で直ぐの国際ホテルに預けた荷物を取りに行き、倉敷を後にしました。妻は美観地区の風情ある旧宅に魅力を感じたようですが、妹さんは「ちょっとした増改修でも、市からの厳しい規制があってままならない」とぼやいたそうです。これだけの歴史的町並みの保存を続けているのですから、それなりの苦労があるのだと思いました。

岡山で夕飯の弁当を買い、再び新幹線『ひかり』に乗って、東京へと帰路につきました。

③国内の旅 2023年6月 東北旅行

これまでも紹介して来た、JR東日本の大人の休日俱楽部パスを使っての東北旅行、今年度第1回目の通用期間が、6月22日から7月4日まででした。そこで25日の日曜日から28日までの期間で、夫婦で旅することにしました。梅雨の時期で、宿泊地の選定も、ぎりぎりまで雨を避けながら柔軟に対応しました。

6月25日(日) 天気曇り 所用があり、午後からの出発でした。都心を経由し、東京駅から「やまびこ」で福島をめざします。宿は、土湯温泉にとりました。土湯温泉『山水荘』は有名な老舗旅館。この手の宿は柄でもないので、隣接するYUMORIという少しは質素な宿にしました。しかし、鉄道の旅だと宿までの足が問題に。YUMORIは、『山水荘』の姉妹館とのことで、福島駅と宿を結ぶシャトルがあるので、17時発の便に乗せてもらうことにしました。駅から30分で宿に到着。このホテルは、閉館したホテルをリニューアルして18年にオープンしたとか。食事は、最後の温めなどを宿泊者本人が行う、洋食中心のメニュー。垢ぬけたダイニングでいただきました。

YUMORI 宿泊客が使うキッチンは窓が広く、明るい雰囲気

YUMORI キッチンの反対側に、ダイニングを兼ねたロビーが・・・

土湯温泉は吾妻山系に発する荒川という流れが、南北に貫流する山間の出湯。その名の通り、宿の目の前の河には、ごうごうと水音が響いていました。旅の1日目が午後からだったので、福島辺りに宿を探したところ、2011年の震災後、自然エネルギーが注目され、その地熱利用の発電所を設置したこの温泉に目が留まったのです。温泉町の規模は小さく、軽い散策には丁度良かったです。ただし、肝心の地熱発電所は離れており、予約が必要で4名以上の団体に限るとのこと。次の機会に持ち越しました。

6月26日(月) 天気 終日晴れ

午前の新幹線で福島から盛岡をめざします。仙台乗り換えで直に盛岡到着。ここからは駅レンタカーを借りました。目指すは秋田駒ヶ岳の中腹、乳頭温泉郷。最初、その最寄り、秋田県の田沢湖駅から借り出すつもりでしたが、この時期レンタカーは人気があるよう。それならば盛岡で借り、北の八幡平経由で往き、帰りは雫石経由で戻ろうと考えたのです。駅を出た頃に昼時だったので、名物の冷麺の店に立ち寄りました。洒落た洋食レストランかと思わせる、「ぴょんぴょん舎」という県道沿いの店。冷麺の温かいのをいただきました。

車での周回コースは、まずは盛岡ICから松尾八幡平ICまで高速を使いました。左手には大きな山容の岩手山が見えて来ました。高速を降りて暫く行くと、道は八幡平への緩やかな上り、「アスピーテライン」に入ります。この道沿いに、やはり震災の年に開設された「松尾八幡平地熱発電所」がありました。こちらも普段は見学を受け付けていませんが、施設が目の前なので、盛んに蒸気が噴出するところを見ることができました。発電能力7500kwと、一般家庭15000戸分の電気を起こせるとか。実際、八幡平市の体育施設や、地元の生協、温泉施設などの電源として、供給しているんだそうです。

松尾八幡平地熱発電所の案内板 地下の1000度近いマグマ熱を利用することが説明されている

さて八幡平への上りは、標高が1200m近くまで上がると涼しくなり、遠くの斜面には白いものが目立つようになります。そう未だ溶けず残っている残雪なのです。やはり北の国ですね。頂上の駐車場から遊歩道をたどり、八幡平の最高峰辺りまで歩きました。その東に、八幡沼が見下ろされました。反対側のガマ沼には、残雪が池を囲むようにありました。 八幡平頂上付近にある、静寂の八幡沼

八幡平頂上付近にある、静寂の八幡沼

八幡沼の反対側にあるガマ沼 残雪が池の周囲を囲んでいた

車の所に戻りました。ここを過ぎると秋田県です。有名な後生掛け温泉を脇に見て、秋田側の玉川の流れをめざします。緩やかな坂道を行くと、その玉川沿いになり一気に南下。しかし、行く手には未だ田沢湖も秋田駒も見えて来ません。相当時間を費やしました。午後も遅くになりましたが、田沢湖入口の交差点まで来て、そこを東に秋田駒の山麓へと入ります。ついに念願の乳頭温泉郷への道です。しかし、人気ある出湯の宿はどこも満杯。そこで最近よく見かける、団体客にも対応した、安く泊まれるチェーン「プラザホテル」に予約を入れておきました。ロビーには、8月に催される秋田竿灯まつりの竿灯が周囲の光を落として、飾ってありました。ここも温泉宿で、野天風呂にも浸からせてもらいました。

6月27日(火) この日も青森までは晴れ

さて、念願の乳頭温泉です。この日、日帰り入浴が可能の宿を探したところ、温泉郷の最奥にある黒湯が開いていました。さっそく車で向かいます。江戸時代の初めには発見されていたと言います。そして素朴な湯治場として知られていました。車を離れた駐車場に止めて、谷へと降ります。そこが至る所に源泉が湧く黒湯。泉質は白濁した硫黄泉で、黒い訳ではありません。少し熱めの内湯とそのすぐ外にある露天とに浸かりました。夏空の下で、ほぼ一人で浸かって来ました。木造の小さな棟が散在し、泊まったら面白かっただろうなと、ちょっと残念な気持ちになりました。

黒湯源泉、食堂や自炊棟など 露天風呂も木の床だったり、スクリーンも板壁だったり・・・

露天風呂も木の床だったり、スクリーンも板壁だったり・・・

黒湯に入ったことで、久しくこの温泉郷に行ってみようという願いはかないました。今度は燃えるような紅葉が見られる秋にでも、あのプールの様な鶴の湯の露天風呂に入りに来たいと思います。

車で山麓へと引き返し、そのまま田沢湖へ。周囲20㎞のこの湖は、火山のカルデラと推定されていますが、外輪山に当たる周囲に高い山もなく、絶景に出会うことはなさそうでした。それでも対岸の辰子姫の像までは行こうと出かけ、金色に輝く辰子像を間近くに見て来ました。田沢湖は水深423mと、日本一深い湖だそうです。来た道を引き返し、その後、JR田沢湖駅方面へと南下。そこから国道46号を東へと戻ります。峠を越えて岩手県側へと入り、雫石町の田園地帯を進み、何とか時間までに盛岡駅前のレンタカー・ステーションへと滑り込みました。 静寂の湖、田沢湖に辰子像が立つ 背景に秋田駒ヶ岳の優美な山裾が・・・

静寂の湖、田沢湖に辰子像が立つ 背景に秋田駒ヶ岳の優美な山裾が・・・

さて、この日は最終目的地の青森県弘前へと向かいます。私にとっては、2015年以来二度目の訪問です。新幹線の「はやぶさ」は僅か1時間で新青森まで運んでくれます。そこで奥羽本線に乗り換え、津軽平野を南下。当初は、川部駅で乗り換えて五所川原へと行くことも考えましたが、五能線の本数が少ない。そして五所川原から津軽鉄道に乗り換えて、太宰の生地、金木へでも行こうものなら更に少なく、旅を組み立てられない。そう考えて、今回も弘前を選びました。駅で出迎えてくれたのは、8月に開かれるねぷた祭りの山車一体。

弘前では「ねぷた」と呼ばれる山車。テーマは江戸時代の藩祖「津軽為信」公

ところで、今夜のお宿はなかなか決まらず、直前に予約できたのは、数年前に町興しの若者たちが開いたゲストハウス、ORAND(おらんど)。そこの和室に泊まることに。オランドとは、津軽弁で「私たち」という意味だそうで、1階のカフェに集うのは、移住者を含む若者たち。高齢の私らには、何となく場違いな雰囲気でした。立地は、駅から西に離れた弘前城の手前、かつての繁華街に残された店を改造して造られていました。そこへ向かう途中、今回の旅で初めて雨に降られました。

その日の夕刻、雨の中を市中をぶらぶら。弘前は意外にも、明治大正の洋館建築の宝庫。弘前城と向かい合う市役所に隣接して、市立図書館の旧館や東奥義塾(後述)外人教師館が建っているが、その裏にわざわざミニチュア建築で、市内にある洋館を紹介する庭園まで備えていた。そこから夕食を食おうと繁華街の土手町方向へ戻りました。近くの弘南鉄道大鰐線の弘前中央駅界隈は、未だ「昭和」の雰囲気が残り、何か懐かしい気持ちになりました。しかしこのローカル私鉄は、毎時一本の電車しかなく、この夕方の時刻にも閑散としていました。利用者は朝夕の高校生頼みなのか、そう8時台に一本だけ追加の便があったようです。

6月28日(水)青森は晴れ時々曇りでした

宿では朝飯がなく、しかも1階のカフェは11時まで開かない。そこで、近くの弘前城公園の散策を兼ねて、市役所の隣に開いていたスタバへ出かけました。これがクラシックな建物で、戦前は「陸軍第八師団長官舎」として使われたものを、喫茶店に改造したものだとか・・・。その落ち着いた雰囲気に魅了されました。40坪ほどの平屋ですが、実際の規模はその4倍もあったそうで、戦前の軍隊の存在が如何に大きいものだったのか?と想像出来ました。

「旧陸軍第八師団長官舎」は、スターバックス・コーヒー弘前公園前店として利用されていた

「旧陸軍第八師団長官舎」は、スターバックス・コーヒー弘前公園前店として利用されていた

朝食後、目の前の弘前城の公園を散策。前回来た時から、この広大な公園を気に入っていたので、ゆっくりと時間をかけて回りました。それにしても、植えられた桜の木の多さに驚きます。しかも、これまで二度とも桜の時期を外しての訪問です。次はさすがに四月後半に訪れるでしょう。この時は、湿気を伴う暑さに冷たいものがほしくなりました。シャーベットを売る屋台を見つけ、いただいたのですが、美味しかったですね。

弘前で最後に立ち寄ったのが、弘前城の公園から至近の弘前教会。この洋館も、街の名物です。せっかくなので中を見せてもらい、かねてから興味をもっていた明治の人、本田庸一氏のことを長老の方から聞かせていただきました。

弘前の近代史はとてもユニークです。明治維新の時、東北諸藩は奥羽列藩同盟により、幕府方につく藩が多い中、津軽藩は何と新政府側についたのです。しかし、血気盛んな若い藩士の中には脱藩してまで、同盟側について戦う者もいました。その一人が兵法、剣術の達人、本多庸一でした。紆余曲折はありましたが、維新後は藩に許され、一転して英語を学ぶため横浜に向かい、アメリカ人宣教師のジェームス=バラやサミュエル=ブラウンから習いました。この間、バラからは受洗し、何とキリスト教徒へと転身したのです。明治6(1873)年、弘前に帰郷すると、旧藩校の東奥(とうおう)義塾を再建し、塾長を勤めます。これに参加したメソディスト派の宣教師イングの影響もあって、二人でこの北の都にプロテスタントの弘前教会を建てました。この人物は痛快です。教育者、宗教家の傍ら、政治を志し自由民権運動の闘士としても活躍します。1878年、開設された青森県議会に選出され、県会議長を務めることになります。来る民選議院開設の折には、衆議院議員をと願っていました。ところが、新設された国会には宗教家は参加できなかったのです。本多は相当悩んだのでしょう。まずはアメリカ留学に向かいました。そこで思わぬ体験が・・・。ニューヨーク市に近いペンシルヴェニア州のスクラントン市を訪問中、散策に出た鉄路の上で危うく列車に轢(ひ)かれそうになったのです。この一件で、神に仕える道しかないと決心し、宗教家としての人生を歩み続けることになりました。

帰国後、東京の青山学院の二代目院長となり、長くその立場にいたそうです。さらに、教派としてのメソディスト教会の発展のため院長を退き、1907年、日本メソディスト教会を設立します。しかしその5年後、出張先の長崎市で急逝。63歳でした。この話を聞いた時、驚いたのは、本州北端に近いこの街から東京の青学の設立に関わった指導者が現れたことです。藩校の東奥義塾が、キリスト教のミッションとして今も健在なこと。さらに言えば本多の盟友イングが、日本にそして青森にリンゴを紹介したことなど、たどって行くと興味深い事が多いのです。小さい頃、母が口にしていた「インドりんご」の正体がわかりました。 本多とイングが設立に関わった、弘前教会の建物 青森県の「重宝」に指定されています

本多とイングが設立に関わった、弘前教会の建物 青森県の「重宝」に指定されています

午前中より青森へと移動し、駅前の観光案内所で「おすすめの寿司屋は?」と聞いて、近くの鮨処を紹介してもらいました。この後、午後は帰京までの時間、青森駅前の二つの施設に立ち寄りました。一つは、『ねぶたの家ワ・ラッセ』という大規模展示施設。言うまでもなく、夏8月に開催される青森ねぶた祭りの目玉、大型のねぶたを常時展示してある施設。開館12年目のモダンなホールです。有料エリアに入ると暗闇のアプローチに導かれ、やがてその中で光を放つ大型ねぶたが見えて来ました。大型のモニターには、このねぶたの制作のために一年のほとんどをそれに傾ける『ねぶた師』の方たちの制作風景などが流れていました。弘前では「ねぷた」と呼ぶ夏祭りが、ここでは我々が良く知る「ねぶた」となります。最近は、ねぶたを内側から光らせる光源として白熱球からLED電球への変化があったと言います。これで重量も火災の危険性も減ったとか。大型ねぶたは、企業の協賛も得て、なかなか見事な装飾を施していました。 ねぶたホールの大型ねぶた

ねぶたホールの大型ねぶた

次に向かったのは、1988年の青函連絡船終了時まで、現役だった連絡船「八甲田丸」が係留してある、『青函連絡船メモリアル』という施設。ねぶたの家とも至近で、便利な場所にありました。実際の連絡船を利用した経験はありませんが、何しろ実物が保存してある訳で、当時の様子がよくわかりました。その中でも、青森特産のりんごを道内へと行商する商人が、開いていた店など、印象に残りました。最上階の操舵室では、ボランティアの男性が、目の前の陸奥湾越しに見える山だの海岸線などを説明してくれました。近くでは、港の岸壁沿いに『ねぶた製作のアトリエ』が並ぶ一画があり、教えてもらいました。港と駅の間には、他にAファクトリーと呼ぶモダンな施設もあり、そんな施設を廻るのも楽しかったです。時間がだんだんと迫るので、奥羽本線に乗り、隣の新青森駅へと移動。ここで駅弁を買って、夕方の新幹線に乗り込み、大宮経由で帰京しました。

今回の旅は、東北には仙台以外は殆ど未知である妻に、4日間でどんな所に行けるのか、案内した旅でした。大人の休日倶楽部パスを利用してこれからも旅に出かけると思います。ただし、利用者の少ない時期にしか設定がないので、なかなか旅で立ち寄る先の選定は難しい面があります。第1回は、梅雨時の天気を気にしながら立ち寄り先を柔軟に考えたのですが、そうすると宿泊先を確保するのが難しい面がありました。次の利用の際は、検討事項だと思います・・・。

①国内の旅 2022年11月『関西旅行Ⅲ』

今年3回目の関西行きです。11月にしたのは、紅葉の関西を旅したかったからです。

11月27日(日) 晴れ

この日は、東京を午後からの出発で、新幹線で新大阪へと向かい、新快速に乗り換えJR芦屋に至りました。夕飯は節約のつもりで、駅北口のビルに入るスーパー、「コープ神戸」を利用。手ごろな巻きずしとかを調達し、そのままバスに乗車。長男の待つ芦屋浜団地へと向かいました。長男も家で簡単な調理をして、慎ましく暮らしていました。勘ぐるに、近く所帯をもつつもりなので倹約を図っていたのかもしれません。我々が寝る部屋には暖房はありませんが、気密性のある団地なので居間のエアコンの空気を回してもらい、安眠出来ました。

11月28日(月) この日も晴れ 穏やかな晩秋の一日

この日は、京都への日帰り遠足。おなじみの阪急電車を利用しました。芦屋川駅から十三(じゅうそう)乗り換えで、京都線の終点「京都河原町」へと向かいます。地上に出てそのまま四条通りを行くと、鴨川を渡る所で川向うにはおなじみの南座が見えました。橋を渡った所で、再び地下に潜り京阪電車のホームに立ち、先ずは東福寺駅をめざします。この日の目的地は、紅葉が自慢の東福寺の境内。この駅から歩いて数分と言うところ。ここを訪れようと思ったきっかけは、妻が女優の沢口靖子さんのファンで、映画『科捜研の女-劇場版-』を見た時、ラストシーンでこの寺の通天橋が使われていたので、ぜひ見ておこうと言うことになったのです。私もかねてからモミジの寺として東福寺に行ってみたかったこともありました。北から入り口を目指すと、臥雲(がうん)橋という木橋を渡るところで、境内の紅葉が望まれました。そしてこの禅寺の正門と言って良い日下門に至ります。中に入るとモミジの通天橋とその周辺が、有料区画になっていて客が列をなしていました。入ってすぐの園地から、モミジの色彩にため息がもれました。寺側はこの時期、回遊の路を一方通行にしてさばいていました。間もなく下り坂になって洗玉澗と呼ぶ谷間に降ります。見上げるとそこに谷をまたぐ通天橋が望まれました。

その谷を渡ると明るい台地に先ずは八角形の朱に塗られた愛染堂。その前でスマホの写真に納まる若い女性たちが目立ちました。東手には屋根付きの回廊が伸びています。それをたどると、開創の聖一国師(しょういちこくし)を祀った開山堂の中庭へと導かれます。この建物の屋根の上に、伝衣(でんね)閣という楼閣が載っており、なかなか面白い造りになっていました。楼上には、布袋(ほてい)様の像が安置してあるとか・・・。来た道を戻って回廊をそのまま通天橋へと渡ります。この辺り、とても人が多く前に進むのも難渋しました。子ども連れの中国人家族が、はやりの和服の装いで楽しそうにしていました。橋の中央、映画の中で沢口さんが飛び降りた舞台から、下を恐る恐る覗いて見ました。撮影は下にネットでも張って行われたのでしょうが、とてもスリルを感じました。有料区画を出ました。11月末とは言え、十分に紅葉を楽しむことができました。

東福寺の大伽藍には幾つもの堂宇の間に幅広の空間がとってあります。たくさんの入場者がいるこの時期、そこに京都の土産や物産を扱うテントが並んでいて、ちょっとした買い物が楽しめます。妻はさっそく七味を売る店で品定めをしていました。昼を大分過ぎ、お腹がなっていました。そばと書いたのぼりの所に、「寄って行って下さい」と呼び込みの女性が立っていて、そのまま石畳の道を上がると寺の宗務部の建物(大慧殿)が臨時のお休み所になっていました。ここでお蕎麦の定食をいただきました。

日下門を入った所で本堂と対面 禅寺に特有の真壁づくりの白壁が目立ちます

日下門を入った所で本堂と対面 禅寺に特有の真壁づくりの白壁が目立ちます 紅葉は逆光にも映える 皆がスマホをかまえていました

紅葉は逆光にも映える 皆がスマホをかまえていました

⇓ 通天橋を過ぎた所に黄と紅の美しい光景が ⇓⇓聖一国師を祀る開山堂

東福寺からの帰り道、日下門から出てそのまま真っ直ぐに参道をとり、行き来た道ではないルートで、京阪の駅へと向かいます。狭い車道は、奈良と京都を結んだ「奈良街道」。やはり古い商家があって覗くと、これが『鶴屋弦月』という和菓子店。妻が餅菓子を買いました。京阪電車で、今度は逆方向に終点出町柳(でまちやなぎ)へと向かいます。地上に出ると、ここもまた鴨川沿い。ちょうど高野川と賀茂川が合流する一画。川べりに出ると、大石を繋いで西側へと渡りました。和菓子を買った連れは、この川越えには閉口していたよう・・・。

次に向かったのは今出川通りの少し先、京都御所に向かい合う同志社のキャンパスです。その前に女子大のキャンパスがあり、ここも同志社なので守衛さんの許しを得て校内の路を目指す同志社側へと出ました。ちょうどそこが禅の名刹、相国(しょうこく)寺の参道です。こういう所が京都らしい。しかもまず立ち寄ろうとしたのが、この参道沿いの瀟洒な洋館、アーモスト(Amherst)館。同志社関係者なら周知のことだと思いますが、創設者の新島襄が幕末にアメリカに渡り学んだのが、マサチューセッツのアーモスト大学。新島に関心のあった私もかつて結婚直後、連れと共にそのアーモストを訪ねた経験があったのです。この館は久しく、外国人研究者のゲストハウスとして使われていましたが、今の用途は知りません。この時もコロナのせいでしょう、立ち入りが厳しく規制され、見学はかないませんでした。 アーモスト館。どう見てもニューイングランドの風情。 ⇓ 同志社礼拝堂 1886年竣工

アーモスト館。どう見てもニューイングランドの風情。 ⇓ 同志社礼拝堂 1886年竣工

参道の西側は同志社のメインキャンパスである今出川校地。授業日なので、入場はどうなのかと思いましたが、何とこの日は大学祭の日だそうで、堂々と入ることができました。ただし大学祭を意味するイブ(EVE)という表現に面くらいました。何でもイブとはこの学び舎の創立を祝う日なのだとか。今年は土曜からの三日間でこの日が最終日でした。京都に来ると訪ねるのは、どうしても寺院仏閣に偏りがち。できれば、違う趣向ということで訪ねたのが、キャンパス内の重要文化財、「同志社礼拝堂」でした。しかし、授業日でないということはこちらも閉館ということで、外観のみの拝見と相成りました。学生たちが歓声を上げる中、入ったと反対の烏丸通りへと出ました。

もう3時半近くになっていました。この日は嵯峨野の紅葉も見たかったので、市バスに乗り、今出川通りから西大路へと入り、JR円町の近くまで乗車。ここでうまく亀岡方面の列車をつかまえ、嵯峨嵐山駅へと繋がりました。そこまでは良かったのですが、紅葉の名所祇王寺へと行くには、30分近く歩かなければなりません。日も大分傾いて来ていました。しかも行く手は緩やかですが上りの道です。そこで祇王寺は諦め、手前にあるやはり紅葉が有名な常寂光寺のお庭を拝見することにしました。風情ある小ぶりの山門をくぐります。ここもモミジの寺としては、素晴らしい所でした。歌に詠われた小倉山を背後に控えるこの地は、とにかく緑が濃い。その緑が今は紅色でおおわれています。石段を上がると南東方向に京の市街地が望まれます。参拝者は多いものの、それでも静寂なお庭で、秋の夕暮れを楽しみました。

⇓常寂光寺の仁王門の門前 夕方の光で淡い ⇓⇓本堂脇の妙見堂 モミジに隠れる

さて帰りは、真っ直ぐ南に嵐山方面へと進みます。嵯峨野のシンボルと言って良い竹林の小路です。右手に何やら洒落た洋館が・・・。カフェと書いてありますが、あいにく5時を回っていました。こちらが逡巡していると、奥からご婦人が出て来て、「ご覧になってください」と招くのです。『アイトワ(aightowa)』と言う名のカフェと人形工房を兼ねた施設でした。アイトワとは、愛は永遠にという造語のようですが、この人の旦那さんが半世紀以上かけて、この地を開墾し井戸を掘り、畑をつくり家を建てて店も営んで来た、一種のユートピアのような空間なのだと思います。エコロジーにこだわった自然なお庭がご自慢の様。二人してモノづくりに精を出し、婦人の方は人形作家として暮らしています。暖房は薪ストーヴと屋根にのせたソーラーパネル。薪は、敷地内と近くの外山から集めてきたものを使うそうです。私はすっかり、魅了されました。今度、季節を違えて来ようかと思いました。

さて帰りは、真っ直ぐ南に嵐山方面へと進みます。嵯峨野のシンボルと言って良い竹林の小路です。右手に何やら洒落た洋館が・・・。カフェと書いてありますが、あいにく5時を回っていました。こちらが逡巡していると、奥からご婦人が出て来て、「ご覧になってください」と招くのです。『アイトワ(aightowa)』と言う名のカフェと人形工房を兼ねた施設でした。アイトワとは、愛は永遠にという造語のようですが、この人の旦那さんが半世紀以上かけて、この地を開墾し井戸を掘り、畑をつくり家を建てて店も営んで来た、一種のユートピアのような空間なのだと思います。エコロジーにこだわった自然なお庭がご自慢の様。二人してモノづくりに精を出し、婦人の方は人形作家として暮らしています。暖房は薪ストーヴと屋根にのせたソーラーパネル。薪は、敷地内と近くの外山から集めてきたものを使うそうです。私はすっかり、魅了されました。今度、季節を違えて来ようかと思いました。

嵯峨野の竹林の道を嵐山の賑わいの中心、嵐電の嵐山駅をめざします。JR嵯峨野線の踏切を越える頃には、すっかり日は落ち、人の往来だけを頼りに進みます。急に明るい府道に出たかと思うと、間もなく駅へと達しました。嵯峨野の地は、前から行きたい所でしたが、思った以上に魅力的な所でした。平安の御代以来、この地は王侯貴族の別荘地として利用されてきました。自然と緑が豊かな所で、リラックスできます。そのため、今でも京都人のリゾートとして使われています。しかも想像していた以上に広い土地です。祇王寺の先、あだし野念仏寺まで行こうものなら優に2㎞はあるでしょう。ここもじっくり時間をとって来るべき場所だと思いました。

11月29日(火) 曇り時々雨

こちらに来る前から、天気が崩れると聞いていたので、この日は大阪の都心に出て、街歩きにあてました。朝、阪神芦屋からそのまま梅田に出て、地下鉄御堂筋線に乗り換え、次の淀屋橋で早速下車。地上に出ると、そこは都心のビル街。雨上がりの街をしばし歩くと、幕末に緒方洪庵が蘭学塾を開いた「適塾」に着きます。そう、ここは適塾跡ではなく、高層ビルに取り囲まれながらも当時の商家のまま現存・保存された状態で残っています。敷地は、京の町屋に見られるような間口が狭く奥に長く、途中に明かり取りでもある中庭を囲みます。現在は国立大阪大学が管理していて、受付でそう書かれたパンフレットを受け取りました。1階の道路側にいきなり当時の教室が二部屋あります。それも想像以上に小さい6畳間です。中庭を挟んで奥へと進むと、そこは緒方家の居住スペース。そして洪庵の書斎などが配置されていました。洪庵は備中足守(岡山市北部)の出身。開設されていた幕末維新の約25年間に、総勢600名の塾生がいたと言います。長州山口に次いで、備中岡山の出身者が多かったそう。

⇓適塾正面。左右両隣だけ公園となっている。 ⇓⇓2階の塾生大部屋 一畳に1人のスペース

そこから2階に上ると、ズーフ部屋というカタカタ名の一室がありました。重そうな大部の本が置いてありました。ズーフとは、18世紀末から19世紀初めに長崎出島にいた商館長、ヘンドリック=ドゥーフが著した蘭和辞典だそうです。塾生の学びはこの辞典を使って蘭学書を訳すことがメインでしたから、一冊しかないこの辞書がいかに貴重だったかがわかります。そして道路側に戻って来ると、25畳はある大きめの部屋がありました。塾生はこの一畳で起居したそうです。どちらが上座になるのか分かりませんが、成績の優秀者から上席を与えられたと言います。豊後(大分県)の中津藩の下級武士だった福沢諭吉は、いつもその上席だったとか。塾生たちは、日本の近代化の胎動期をここで過ごした訳です。その意味で感慨深い場所だと思いました。

この日は、地下鉄御堂筋線の旅となりました。次に向かったのは、南下してJR大阪環状線の駅でもある天王寺駅へ。春の吉野行きの際も訪ねたところです。今回は真上の「阿倍野ハルカス」に昇ってみました。大阪平野が見下ろせれば良しとして、16階の空中庭園と17階のオフィス階ロビーまでエレベーターで上がりました。眺めは北側のみとなりますが、17階のファミマに入ると、眼下の阪堺電車が通る「あべの筋」が見下ろせて、南側の眺望も見ることができました。一服した後、地上に降りて、乗りもしないのに阪堺(はんかい)電車のホームに近づきます。しかし改札外からだと電車を見ることができません。気づいた駅務員の男性が、こちらからとホームを見られる側に誘導してくださいました。モダンな阪堺電車で堺に出かけたのは、6年前の冬。堺では、与謝野晶子の記念館や千利休の邸宅跡など、なかなか興味深い街並みを歩きました。

今度は御堂筋線を来た方向に戻り、「なんば」で下車。徒歩で「大阪のへそ」とも言える道頓堀川にかかる戎橋までやって来ました。川の向こうには例の「グリコの看板」が目にとまります。私らと同じような観光客が集まっている感じです。建築に関心のある私は、手前の道頓堀商店街の西にあるクラシックな洋館に目を留めました。夕方近く、辺りは暗くなって来たので、建物正面はライトアップされていました。なんば周辺のガヤガヤしたイメージにそぐわないこの建物は、大阪松竹座だそうです。何でも大正期にできた日本初のコンクリート造の劇場だったとか。今はその正面ファサードだけを残して、映画や演劇を上演する高層ビルとなっています。このミスマッチがおもしろい。

「あべのハルカス」から南方向、あべの筋を見下ろす

この日は、戎橋を越えてそのアーケードを大丸心斎橋店辺りまで歩き、再び御堂筋線の駅から梅田へと戻り、最後は妻がお気に入りの四葉のクローバーが目印の「阪神百貨店」に寄った後、地下の阪神電車に乗って芦屋へと帰宅しました。

11月30日(水) 晴れ時々曇り

最終日となりました。この日は、最後に姫路城を見てから帰京です。団地で長男を見送ってから、我々も阪神芦屋までバス。この道は途中、芦屋川が注ぐ海沿いの松林を抜けて行きます。開放的で気持ちの良い光景です。電車で三宮へ。まずは地下鉄北神線で新神戸へ。地上に出ると新幹線の駅舎が目の前に迫りますが、目的地は東側の神戸市立文書館。私が追っている戦時中の外交官、杉原千畝氏についての資料があるので、一度立ち寄って見たかったのです。因みに、春に出かけた神戸市立王子動物園に隣接した建物は、神戸市文学館。紛らわしい名前です。文書館もクラシックな建物です。学生時代、神戸に来た時に、午後の遅い時間でしたが、やはりこちらに来たことがあります。当時は文書館ではなく、市立南蛮美術館。あの有名なフランシスコ・ザヴィエル像を展示する建物でした。元は蒐集家池長孟(はじめ)氏の創設した池長美術館。私設だったせいでしょう、アールデコ風のユニークな外観です。 神戸市立文書館 緑の屋根は熊内5丁目のバス停です

神戸市立文書館 緑の屋根は熊内5丁目のバス停です

この資料館では、大概の物が閉架でしたので、予約もせず訪ねた今回は、杉原千畝が戦時中リトアニアから送り込んだユダヤ難民が神戸滞在中どうしていたのか、その手掛かりとなる資料の目録だけを閲覧するに留めました。妻には、道路を隔てて斜(はす)向かいのコンビニで時間をつぶしてもらいました。この後、そのまま新神戸駅をはさんで西側の北野町へと、坂を上ります。やはり学生時代の南蛮美術館訪問の際、こちらにも足を運んだことがあります。当時は、観光地と言うよりは私の様な洋館めぐりが好きな好事家ぐらいしか訪れない場所で、静かな住宅街でした。時折、朽ち果てそうなコロニアル・スタイルの建物の庭からニャオと野良猫のなく声が聞こえるような場所でした。その後の変貌ぶりは、今や神戸の観光スポットとして一二を争う場所になったことはご存知の通りです。

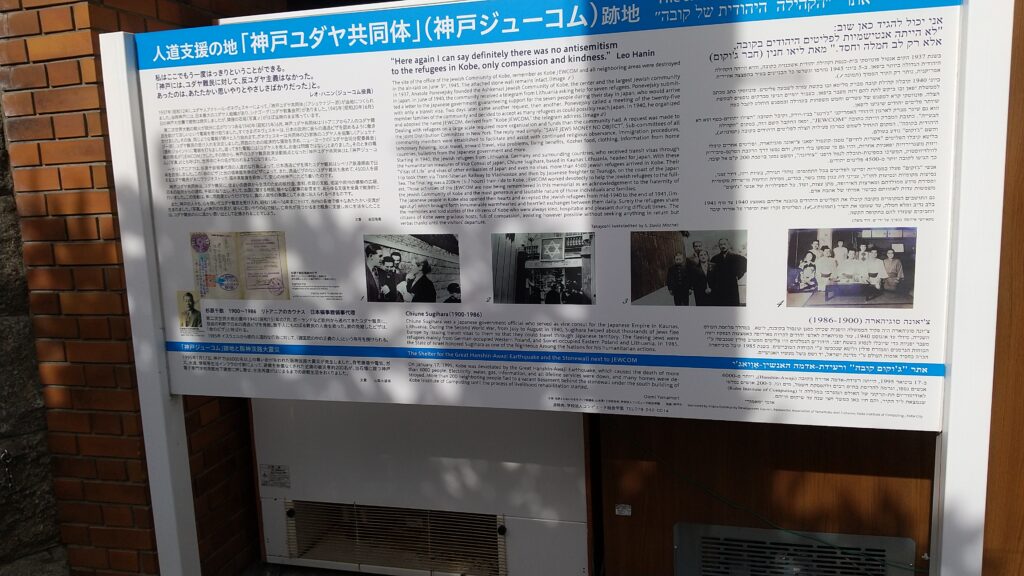

今回はその北野異人館街までは行かず、手前を左手に降ります。不動坂という道を降りていくと、途中から神戸電子専門学校の建物が左右に何棟も建つ一画がありました。こちらに来る前、神戸新聞に戦時中のユダヤ難民が共同で暮らしたという宿舎があると記事になっていました。そこに記念の案内板が建てられたと。目印は電子専門学校の隣だと・・・。しかし、どうも所在がわかりません。道行く人の中に学校職員と思しき人を見つけ尋ねてみると、わざわざそこに案内してくれました。大戦中の40年から41年にかけて、神戸に一時寄留したユダヤ難民は4500人を記録したといいます。当時、元々神戸に住んでいたユダヤ人の25家族が、これを受け容れるべく「ユダヤ共同体」を結成。宿舎等を提供しました。しかし何事にもお金はかかります。それを引き受けたのがニューヨークに本部があった「合同分配委員会(Joint)」でした。彼らが送金先として名指ししたのが、この「ユダヤ共同体(Jewcom)」で、以来ジューコムの通称が使われたと言います。ユダヤ難民を再び国外に送り出した後、宿舎は45年6月の神戸大空襲で焼失し、今はその敷地を支える石垣だけが残されていました。 この写真の左上の台地に、神戸ジューコムの寄宿舎が建っていたそうです。

この写真の左上の台地に、神戸ジューコムの寄宿舎が建っていたそうです。

坂を下り、三宮に戻って来ました。昼を過ぎて、姫路へ行くには時間的余裕がなくなって来ました。そこで、神戸阪急のデパ地下で、お弁当を購入。これをもってJR神戸線のホームに急ぎました。そこに快速電車がやって来ました。これで間違えてしまいました。姫路へ早く着くのは快速でなく新快速です。まさか同じ線路に両者が走っているとは思いませんでした。仕方なく西明石で後続の新快速に乗り換え、約30分のロスです。それでも何とか姫路に着き駅北口を出て、正面に見えるお城へとバスで急ぎました。実際の城を見て、何故姫路城が素晴らしいのか分かりました。 姫路城二の丸から天守閣を見上げる

姫路城二の丸から天守閣を見上げる

姫路城の天守閣は平野に出た瘤の様な姫山と言う小山に建っているので、併せると100m近い高さにもなる。その天守が複雑に構築され、ねずみ色の屋根瓦と白漆喰の壁が全体にリズムと調和を与えています。そうした垂直方向もさりながら、江戸初期の池田輝政候を代表とする改修者が城の拡張を試み、幾重にも石垣が外へと展開し、おおらかな広がりを形づくったことが空間にゆとりを生み城を惹きたてているのではないか。そんな印象を受けました。さあ天守へ登ろうという段で、妻の吐く息が荒いので荷物を肩代わりしたら、これがやけに重い!旅も最後だし、ここは無理をせずとして後は天守を囲む位置にある備前丸や二の丸から天守を見上げながら、往きにくぐった菱の門まで戻り、城を後にしました。城から南の方向には、瀬戸内海を隔てて小豆島が望見されました。

帰りはバスがなかなか来ないので、時々妻のカバンを持ちながら駅まで戻り、またしても弁当を買って5時過ぎの新幹線で、東京駅へと戻りました。